- 感想

- 余談・雑想

- 名前つながり(当初より)

- 「ラ・ロワンテーヌ」とは(当初より)

- 仮名「リミット」の意味(当初より)

- 後日談の想像('20/5追記)

- IFストーリーを考える('21/4追記)

- 木暮院長について('20/5追記)

- 前日譚を思う('21/5追記)

- 坂崎宅について('20/5追記)

- '61年5月12日('22/1追記)

- リミットが知り得たこと('20/5追記)

- 親族の事情の推測('20/5追記)

- 「わたしのリミット」と「煙とサクランボ」('20/10追記・リンク)

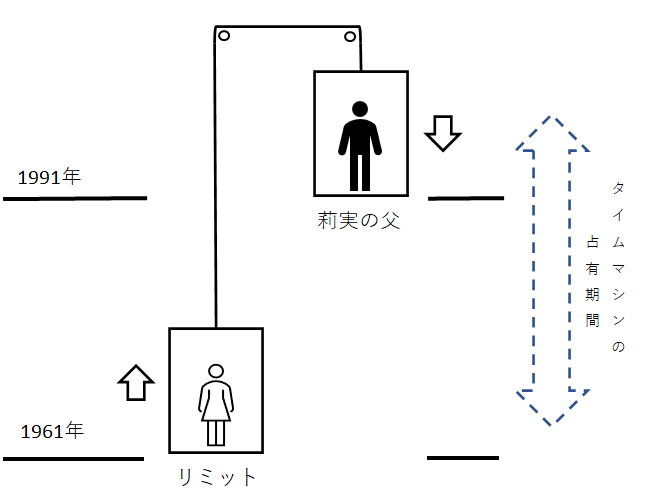

- タイムマシンの見立て('22/11追記)

- 公一さんの靴('23/08追記)

- リミットの靴について('25/02追記)

- これは誰の間違いか(’25/02追記)

- 第三の男子(’25/03追記)

- 引用作品

- 図表

感想

何冊か読んでみて、この松尾由美先生というのは、私にとっては当たり外れの大きい作家だなぁという印象である*1。その中でも、この「わたしのリミット」は大当たりであった。(変わったタイトルだが、この「リミット」は人名であり、限界とか制限について語った本ではない。念のため)

父親が不意に失踪し、その父に突然現れた「リミット」と名乗る少女の看病を押し付けられた主人公である女子高校生・莉実。しかしリミットは不可解なところも多いものの、聡明で思慮深い少女だった。彼女に導かれるように、莉実は遭遇するいくつかの謎、そしてリミットと父に隠された謎を解き明かしていく……と、いう話である。

なんといってもお菓子のように口あたりよい甘いはなしであり、いやな気持にはなれない。設定の甘さというか、ご都合主義なところもある。三十年前は不治の病で現在ならちょうどひと月で治る病気、とか、リミットの移動の仕掛け、とかである。しかしそれは砂糖が甘いと文句つけるようなものなのだ。またキャラクターも、まっすぐに育ったことが分かる主人公・莉実*2はじめ、基本的に悪い人はでてこないし、話しぶりがみな上品。特に、焦点となる謎の少女「リミット」の古風でおとなびたお嬢さんキャラが、あざとくてあざとくて、どうやったらこんな人格に育つんだ? というのがかなりの謎である。

謎といえば、この小説はミステリー、中でも「日常の謎」ものに属するのだろうが、謎解きの答え合わせが全然明確に示されないのが特徴である。謎解きにカタルシスを感じる人には不満かもしれない。「日常の謎」ものは殺人ものと違って「犯人」や「犯行」を是非とも明らかにしないといけないという動機に乏しいので、しばしば筋は通っているけど間違いなくそうだったのかとは言えない展開になることが多い。しかし、この「わたしのリミット」の場合、あえて確定させてない。確定させないでいて、暗示されるだけの出来事にいかに向かい合うかが本当のテーマであると思う。

また、十代の恋の話は読んでいてニマニマさせられる。主人公をあからさまに好きな少年が出てくるのだが、主人公はさっぱり気づいていないのがもどかしい。小説では登場した時どのくらい外見描写がされるかで、関心(≒好悪の激しさ)が測れるが、彼の描写はまったくない。「こいつ、鈍いんだよ」とぼやかれるのも無理はない。それでも八つ当たりぶつけられても、その次(にして最後)の登場時には大人の対応できているあたり、あきらめずアタックしろ、と応援したくなる。構成上二人の関係の結末が描かれないのは蛇足になるから当然だが、ほかの作品でカメオ出演してくれないかな、と期待する。*3

最後、この本は表紙もいい。謎の少女リミット(グルグル目が不穏)と彼女に不審を抱く主人公、二人の少女とその関係を実にうまく捉えている。加えて鍵となる「開かずの間の扉」。なぜ文庫版で表紙変えてしまったのだろう?

なお、単行本と文庫版があるが、文庫版は文章は推敲がなされ、大矢博子先生のすぐれた解説らしい解説までついている。

〇表紙描かれた方の記事「pon00000ブログ : カバーイラスト描きました!」

余談・雑想

名前つながり(当初より)

主人公の父親の名前は「坂崎公一」だが、(この本ではないけれど)本の表紙の装丁を手掛ける「坂野公一」氏と一文字違いなのは何か意味があるのだろうか?

('20/6追記)「ジェンダー城の虜」に雀部竣一(リミットのは雀部一郎)という登場人物が出てきたり、のちに「サトミとアオゲラ探偵」*4という作品を執筆していたりするところからすれば、名前の被りをあまり気にしていないだけかもしれない。

「ラ・ロワンテーヌ」とは(当初より)

フランス パリ郊外の街、世界遺産でその名が知られるフォンテーヌブローにある、音楽とアートの館《ラ・ロワンテーヌ》。

仮名「リミット」の意味(当初より)

リミットという仮名の意味を考えてみる。小さいリミ、という表向きの理由は、作中後半で改めて否定されているから真実ではないだろう。やはりタイム・リミットの意味だろうが、ひと月だけしか出会えないということか、この病気を乗り越えても長くはない命であるからか。

後日談の想像('20/5追記)

大人になって妊娠したリミットならば、莉実に改めてメッセージを残してもおかしくないのではないだろうか。ちょっと読みたいけど、戻ってきた父と莉実が交わすであろう会話も含め、作者が書かないなら蛇足というものだろう。

ただ、戻ってきた父が発する第一声が「ただいま、莉実。お母さんからの伝言だ。『学生の本分よ。ちゃんと学校に行きなさい』」だったら笑う。

IFストーリーを考える('21/4追記)

あの「開かずの部屋」、所詮は木製のドアで閉められているだけなので、斧なり槌なりで叩き壊せば入ることができるはず、である(リミットの祖父がタイムマシンの影響に備えて特に強化している可能性もないではないが)。つまりは莉実はいい子でそこまで乱暴な手段を取らない、と莉実の父もリミットも推し量っている、ということである。

そうなれば、強行突破は別の人間の登場を待たないといけない。具体的には、深見くんである。リミットと莉実の関係の説明が前後で食い違っているのを指摘した場面、あそこで傘盗難事件の時ぐらいの名推理を発揮して、莉実が隠していた事情に食い込んでほしい。ただ、これが「九月の恋と出会うまで」の志織なら突っ込まれて白状するところなのだが、そこが似た性格でいても、莉実の方が父子家庭で育ったせいか気が強いということなのだろう。

ここで、「開かずの部屋」に入ることになっていれば、おそらく目盛りなどから装置の正体に気付くのではないだろうか。その先はもう想像というより創作の範疇である。

↓ちょっと形にしてみた。

木暮院長について('20/5追記)

木暮院長が、リミットの正体や彼女と莉実の関係のことも、実は知っていたことに間違いはないだろう。莉実の父はリミットの治療に万全を期したいだろうから、入院や治療の準備(身元のない人間を受け入れさせるという脱法行為を含め)のために事情を明かして協力を仰いでいるに違いない。リミットは二人部屋なのに、ずっと同室者を入れずにいて秘密を守りやすくしたことも傍証となるだろう。それだけでなく、莉実に対するほのめかすような態度からして、彼女には事情を伏せておくというところまで打ち合わせていたと思われる。そうでなければ、書き置きで黙っていたことが台無しである。

リミットに対してはどうか? やはり同様に真実を明かさなかったと思われるが、適当に避けていられる莉実と違って、治療で顔を合わせなくてはいけないリミット、とても頭の回るリミットに対しては、リミットがいくら表向きは坂崎莉実であるからあからさまには質問してこないだろうとはいえ、カマをかませられる危険はかなりあったのではないだろうか。個人的に話の一つもしたかっただろうし、これはこれで彼も結構苦しかったのではと思う。

前日譚を思う('21/5追記)

木暮院長と莉実の父との間のやり取りはこんな感じだったのでは、という想像です。

坂崎宅について('20/5追記)

主人公の把握するところでは、あの家は父が結婚時に購入したことになっていたが、実際にはどういう経緯があったのだろう?

リミットの命を救う要のタイムマシンの据え付けられたあの家をリミット一族が手放すはずもない。遺産相続でリミットが受け継いだあの家に、結婚と同時に莉実の父が同居するようになった。ただし相続税(+リフォーム代?)で相当の出費が必要だった、ぐらいだろうか?

'61年5月12日('22/1追記)

リミットが公一くんに尻を叩かれて旅立ったこの’61年5月12日の曜日は、何と平日である金曜日であった。学校にも行かず朝早く飛び出して彼は何ということをやらかしたのだろう! この後ちゃんと学生の本分を果たすべく登校したのか、後始末に追われて本分を果たせず、戻ってきたリミットに叱られることになったのか、彼の運命が危ぶまれる。

リミットが知り得たこと('20/5追記)

リミットは時間移動後、ほぼその場で、「坂崎公一の妻となること」「莉実の母となること」「その後若くして亡くなること」を悟ったというけど、本当にそれだけ推測することは可能なのだろうか? エピローグでざっとは説明されているが、詳しく見てみたい。

まず、彼女が得た・得ていた情報を整理してみる。

「書き置き その2」で得た情報は下記の通り。

- 書き手が坂崎公一であること。

これ、娘に宛てるだけなら父親が書いたと分かれば十分で、署名は必要ない。わざわざ署名してあるということが、リミットに対する暗示であり、読者に対する伏線でもあるのだろう。公一はタイムマシンの「入れ替わり」役を果たすと誓約していたから、署名がなくとも推測はつくかもしれないが。 - 公一は「現在(一九九一年)」でもリミットのことをとても大切に思っていること。

- 公一には莉実という名の娘がいること。

- 莉実に世話を頼んであること。

- 「男手ひとつで育った」とあることから、公一の妻にして莉実の母なる人は早くに亡くなったということ。

ここまで把握したところで『開かずの間』に入ってきた女の子を見て分かるのが、

まず上記4により、この女の子が莉実であることであり、

- その容姿から、莉実が自分(リミット)の血族である(らしい)こと(加えて公一の娘であること)。

である。

確かにこう整理すれば、

- 6によって、莉実は自分と公一の娘であり、自分は公一と結婚したことが、

- 5によって、若くして亡くなることが、

推測できるとわかる。1と2(と、過去において公一は自分に恋していたこと)は結婚したことの傍証である。

また、リミットの命綱であるこの家を公一が所有しているということは、結婚して亡くなった後、公一が受け継いだと考えると筋が通る。

とはいえ捻くれた解釈は可能である。過去に戻ったリミットはこの家を離れたが、彼女のために、別に見返りなくとも、公一はこの家を入手した、というものである。同じ作者の「九月の恋と出会うまで」には、「命綱」をわざわざ手放す女性と、ロマンチックにも同じような行動をとる男性が出てくる。この場合、莉実がリミットと似ているのは、公一がリミットと似た女性と結婚したから、と理屈付けすることはできる。

だから、莉実の母が自分であることの確証を得る意味も、三章で莉実に母の衣装を探させたことに込められているのではないだろうか。趣味が合致しているかどうかで判別できるというわけである。そう思うとあのスカートのことについて触れるのが最初は控えめだったのは、自分のもののことは褒めづらいというのもあるが、自分の運命を改めて突きつけられたことにもあるのではないだろうか。

親族の事情の推測('20/5追記)

故人の名前など、墓碑銘を見れば一発でわかることである。つまり、公一は墓参りに莉実を連れて行ったことがないということになる。リミットが墓参りを重視しないクリスチャンであることは、この意味で好都合なことだろう。

また、母方の親族とも付き合いがないこともわかる。推測するに、一族が少なくて、みなすでに亡くなっているのだろう。

ところで、いるかどうか不明な母方の親族はともかく、存在が明らかなのが父親が中学生時代下宿していたという父方の親族である。半分実家みたいなものだろうし、住まいは近いしで付き合いがない方がおかしい。父親(公一)とリミット(里美)のなれそめも把握しているだろうし*5、付き合いが続いていれば当然莉実の母親のことも話題に出そうなものである。だからこそ、現在は引っ越したことにされたのだろう。

まあ、亡くなった母親については寂しがるから莉実の前では触れないで、ぐらいで周囲に頼んでいたのだろう。

「わたしのリミット」と「煙とサクランボ」('20/10追記・リンク)

松尾先生の前々作にあたる「煙とサクランボ」は、過去から現れた因縁ある人物がそれを解消するという構図の点では「わたしのリミット」」と同じで、ただ、視点が異なるだけである。つまり、鏡のように一対となる作品だと私は考えている。

タイムマシンの見立て('22/11追記)

この作品のタイムマシンがいったいどんな感じのものなのか、実を言うと読了して何年も経ついまに至るまで、ずっと掴めずにいた。交代要員が必要なことなど、事情を語るべき莉実の父を不在とするための都合だと思っていた。

いま、急にひらめいたのが、これはエレベーターと見立てればよく分かるということである。

エピローグでリミットが述べるこの作品のタイムマシンの特徴は、下記の通りである。

- 行き先・滞在期間を定めることができるのは未来に向かってだけで、過去は選べないこと。

- (装置が小さいので)利用人数が一人に限られること。

- 行き先に選んだ時点になるまでは、装置をほかのことに使えないこと。

- 行き先となった未来の方で、入れ替わりに過去に戻る人間が必要となること。

付け加えて、

- 既存の「四次元の抜け穴」を利用・加工したものであること。

である。

タイムマシンの見立てにはいろいろなものがある。多いのは、時間の流れを道や川に例え、タイムマシンを自動車や船といった乗り物になぞらえるものであろう。

私が考えるこの作品の見立ては、時間を積み重なるビルのようなものに、タイムマシンをエレベーター、それもカゴ二つで釣り合うようにした釣瓶式エレベーターみたいなものだとするものである。そして、未来行きと過去行き、それぞれのカゴに一人ずつ乗り込むことで、はじめてバランスが取れて動かせるようになるのである*6。

そう思うと、上記の特徴は、それぞれ以下のように理解できる

- 既存の「四次元の抜け穴」を利用・加工したものであること。

-元の「抜け穴」は建物に開いた「縦穴」か吹き抜けのようなもので、そこに装置を設置した形になる。 - 行き先・滞在期間を定めることができるのは未来に向かってだけで、過去は選べないこと。

-カウンターウェイトとなる人員を用意できるのが、過去を操作できない人間の身である以上、未来に限られるから。 - (装置が小さいので)利用人数が一人に限られること。

-これはリミットの説明の通りだと理解して問題ない。 - 行き先に選んだ時点になるまでは、装置をほかのことに使えないこと。

-使用時点から目的時点までの間が「使用中」になっているからと考えられる。 - 行き先となった未来の方で、入れ替わりに過去に戻る人間が必要となること。

-これこそカウンターウェイトである。

付け加えるなら、この見立てでは、滞在期間とは、エレベーターの扉を「開」にして、動きを停留させていることに相当する。

公一さんの靴('23/08追記)

物語冒頭のリミット登場の日の朝、莉実は父・公一の居場所を探して家じゅうを回っていて、「二巡目にとりかかろうか」としていた。しかしこれ、厳密に考えれば奇妙である。

なぜなら、のちのちリミットと言い争いになる、玄関での靴の有無を視認したできごとが、この間に起きているからだ。

考えてほしい。履き物があるかどうかを確認すれば、当人が戸外に出たか屋内にいるかは分かるというものである。と、すれば、莉実が履き物に気をやったのも、父の所在を知るためだろう。それが「二巡目」、つまり屋内にいるという判断に至ったとすれば、父の履き物は玄関に揃っていたということになる。それとも、リミットの履き物のことまで気を配っていた人が、自分の履き物に関しては失念して裸足で過去へと向かったというのだろうか?

……と、いうのが人間、完全無欠な行動を採るものとした場合のツッコミどころである。莉実はそこまで完璧な人間でないので、気がつかなかったというのがこの場の解釈というものだろう。ただ、その場合、これをリミットに気づかれていれば、「お父さんの靴の有無まで把握してないというのに、わたしの靴があったかどうかなんて確かにおぼえていると言えるのかしら」と反撃されたこと必至である。

リミットの靴について('25/02追記)

終盤に明かされる、リミットが「三十年前」に忘れていった靴を公一が取っておいて「現在」に着いた時に困らないようにしてくれたという話、いい話のようだが実行面を考えると無理があるのではなかろうか。

まず、「三十年前」に戻ったあとは、忘れていったその靴を履かなくては履き物がない。履いていればそのうち履きつぶすことになる。「現在」に残すためにわざわざ新品に交換するのか? という点がある(三十年後のわたしに渡して、とリミットが公一に託すのはありだが)。

そして、仮に残しておいても、三十年も経てば靴は傷んでだめになってしまうことの方が大きい。

そう思うと、公一がきちんとリミットの足のサイズを控えておいて、受け入れ準備の一環として新品の(当時とよく似た)靴を誂えた、で、いいのではと思う。これを平たく言うとリミットのセリフになるかと言えば、微妙だが。

こうして女の子の靴を買った覚えがあるから、娘の誕生日プレゼントも靴になったのかもしれない。

これは誰の間違いか(’25/02追記)

第四章、六月八日土曜日の莉実と雀部先生の会話のくだりに、「ああ、また明日」という雀部のセリフがある。土曜日のことだから、「明後日」が正しいのであろう(文庫版でも修正されていないが)。ここは、ちょっとどじな雀部の性格を示すもの、と捉えたい。

第三の男子(’25/03追記)

「異次元カフェテラス」「人くい鬼モーリス/モーリスのいた夏」そしてこの「わたしのリミット」と、松尾由美先生の作品のうち女子高校生を語り手とした三つの長編には、語り手の一般人の女子高校生、主題となる風変わりな女の子、そして語り手の友人である男子高校生という、共通した人物配置が見受けられます。

ところが、この男子たち、揃って作中での扱いが悪いのです。中心にいる女子二人の周りを回る衛星という感じで、決して核心には関与させてもらえないのです。

「モーリス」の大門くんは悪い方で、モーリスが見えない人扱い、語り手とは一時恋人同士になったのはいいけれど別れたとエピローグで語られる体たらくです。

それに比べれば、深見くんは語り手の莉実から好意的に見られているしまだマシと言えなくもないです。

余談ですが、「九月の恋と出会うまで」の平野は、この流れに沿ったキャラクターだと考えます。つまり、この手の男子が松尾作品で報われるには多大な努力が必要なのです。深見くんもがんばれ。

引用作品

この物語の中では、文学作品が三つ引き合いに出されている。それらについて述べる。

「最後の一葉」について('21/1追記)

作中でも「有名な話」と言われているが、改めてあらすじを述べる。

共同生活を送る駆け出しの女性画家二人と、彼女たちの番犬を自認する画家崩れの老人がいた。ある冬、女性画家の一人が肺炎で倒れ、病で気の弱った彼女は、窓から見える蔦の葉がすべて散った時が自分の命の終わる時だと思い込んでしまう。ところが、その最後の一葉は何日たっても決して落葉することなく、その有様から病の女性は気力を取り戻し回復する。しかし実は、その一葉は本物が落ちたその嵐の晩に老画家が命を懸けて描いたものだった。

「わたしのリミット」では、このうち、からだを痛めた女性が窓から見えるとある光景を心の支えにする、という流れだけが取り入れられていることになる。

とはいえ、メタ的に見れば病身のとそれを看病するのとの一組の女性、という構図は「わたしのリミット」そのものであり、彼女たちが幸せになった陰には一人の男性の奮闘があった、という点も共通している。ならば、リミットにとっての「最後の一葉」とは何だろう?

「影をなくした男」の私の感想('20/8追記・リンク)

この作品の内容紹介としては作中の記述は十分であり、「わたしのリミット」をより理解するためには必読、というほどではないと思う。この本はこの本で面白いが。

ちちよ、ちちよ(「枕草子」より、'20/8追記)

この小説の後半で、「枕草子」の『虫は』の下りが引用されて、主人公が自分と重ね合わせて興極まって涙を流す場面がある。その中の蓑虫のせりふ「ちちよ、ちちよ」を「父よ、父よ」と解したからこそこの場面があるのだが、なんとこれは「乳よ、乳よ」で、かつ「乳」というのは母親を表す言葉だとする解釈もあるそうだ。父と別れたと見せかけて実は母と(も)別れていたのだ、というのはこの小説の解釈として深読みし過ぎだろうか? 主人公が予習していなかった、つまり母親説を目にする機会がなかったと設定されているのは、作者が計算してのこと、とも思える。

図表

路線表

主人公たちが乗り降りする鉄道路線の駅をまとめた表です。

|

↑上り |

|

|

|

新宿 |

|

|

|

⋮ |

|

|

|

- |

深見家 |

深見家最寄駅とデパート最寄駅の上り下り関係は不明 |

|

- |

デパート・商店街・コーヒーショップ |

|

|

⋮ |

|

|

|

- |

高校 |

|

|

⋮ |

|

|

|

- |

坂崎家 |

市立図書館まで自転車 |

|

⋮ |

|

坂崎家最寄駅から**駅までは2駅 |

|

**駅 |

木暮病院 |

|

|

↓下り |

|

|

*1:当たりとしては、長編では「煙とサクランボ」「九月の恋と出会うまで」、連作短編では「安楽椅子探偵アーチー」シリーズ、「ニャン氏」シリーズ

*2:素直でお人好し、ちょっと不器用なところがあって、少し自分に自信がない、「ハートブレイク・レストラン」や「九月の恋と出会うまで」の主人公たちと同じタイプである。変かもしれないが、彼女たちの自虐的な自己へのツッコミが、私はユーモアを感じて大好きである。

*3:改めて考えてみると、タイムマシンが存在する世界を他の作品世界とつなげるのはミステリー小説家としてはトリックの都合上、危険かもしれない。残念なことながら。

*4:奇しくも、親が海外に行ったので、親戚に預けられた子、という共通点がある。

*5:文庫版では、公一はリミットの病状について、親戚が医者から聞いたのを又聞きして知ったとある。だが、いくら一昔前とはいえ、患者の病状を医師が赤の他人に明かすとは考えがたい。これは、病名を聞き込んだ公一が、親戚にどんな病気か医師へ尋ねてもらったとかではないか。ならば、親戚はそういう質問が必要な背景が分かっていなければやらないだろう。なお、単行本版では「病院の先生がそう言っているのを聞いたというのよ。」であり、公一が直接聞いた形になっている。

*6:少しわかりづらくしているのが乗降口となる「焼却炉」が一つしかないことで、そういう意味では、乗降口=駅が上下一つずつしかなくカゴ=車両が中間で行違うようになっているケーブルカーの比喩が適切かもしれない。